漁師町で大事にされた魚たち

<昭和初期の内川沿いの風景>

<昭和初期の内川沿いの風景>

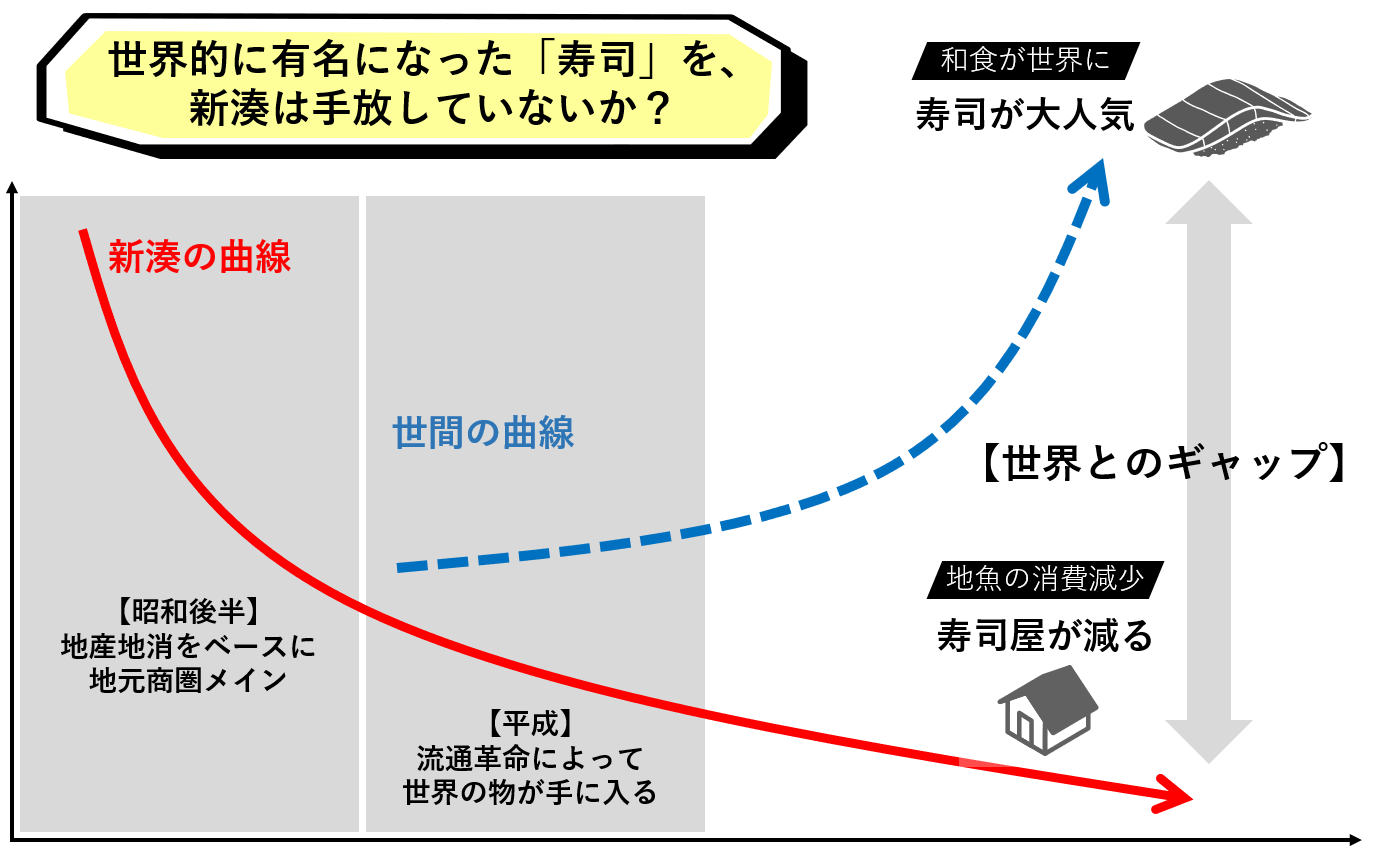

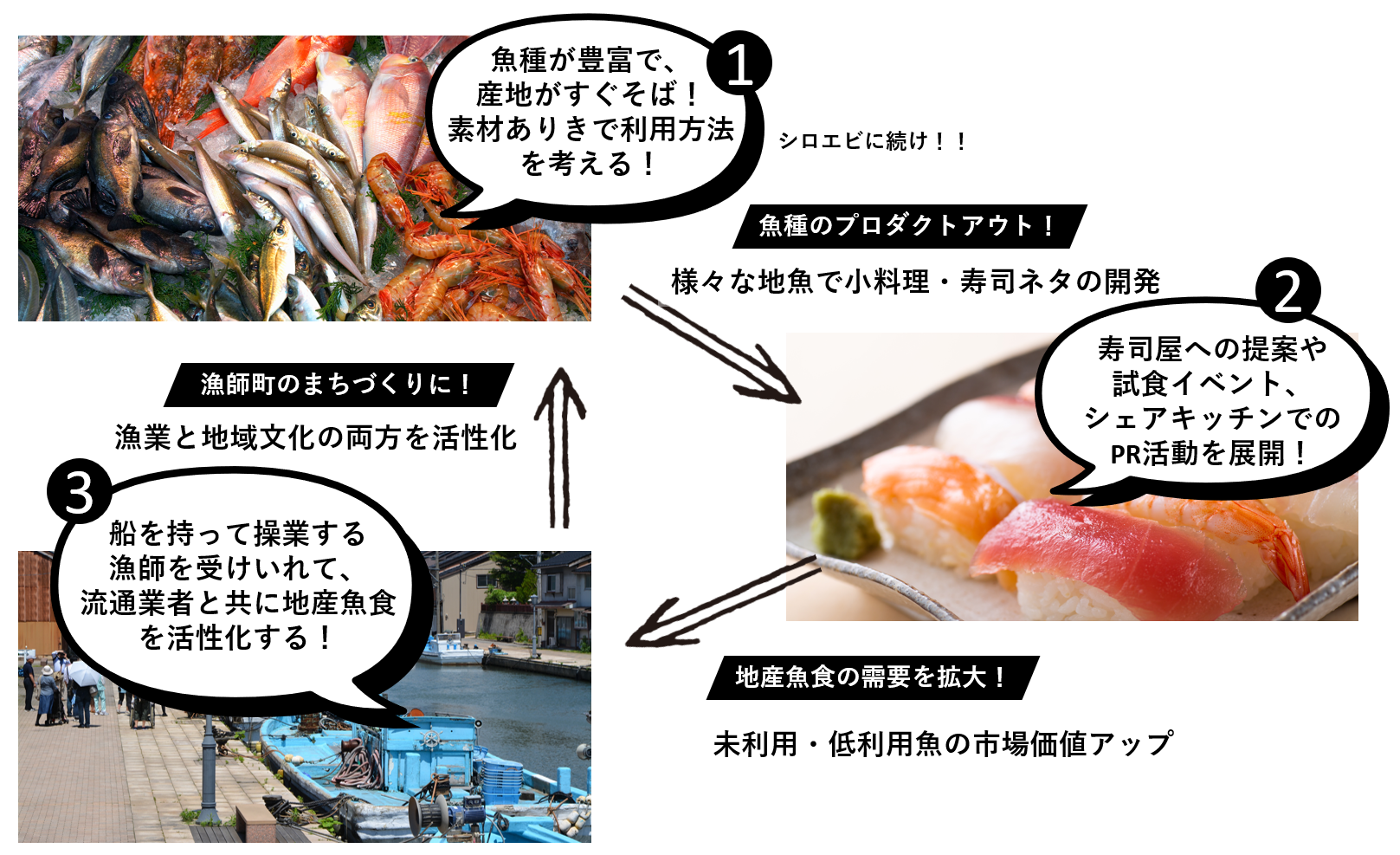

―あるから使う…魚のプロダクトアウト。

食の流通はグローバルマーケットが基本です。そのため大きな市場を求めて「売れる魚」に注目が集まります。しかし昔は、地産地消が当たり前で、地元の魚市場に並ぶ「獲れてしまった魚」を大事に、多種多様な料理方法が生まれました。

<小料理屋を兼ねたメニュー>

―漁師町×大衆文化…大衆寿司の誕生

漁場が近くて新鮮で、沢山の魚種があふれた新湊では、昭和の初期から「大衆酒場と寿司屋をミックス」したような店であふれました。家庭でも同じく、獲れた魚を地元で余すことなく使う習慣によって、地魚を使った「寿司」が大衆文化として定着しました。

大衆寿司とは?

しっかりとした定義はありませんが、私たちは新湊の寿司の特徴として、誤解を恐れずに、このように定義してみました。(流動的)

新湊の地魚を使った、地元民が楽しめる寿司屋

都市部を中心に、味と技を追求する高級なにぎり寿司が多いなか、寿司だけに限らず地魚を使った色々な料理が楽しめるアットホームな雰囲気の寿司屋です。さらに詳しく特徴をあげるとこうなります。

○小料理とお酒を楽しみ、最後はにぎり寿司でしめる。

○地元の常連客との会話も楽しみ、地域文化に触れる。

○旬の美味しさを大事に、無理にネタの多さにこだわらない。

今の時代、こうした店は観光客の皆さんにも喜ばれるのではないでしょうか?寿司屋で地域の文化に触れ、暮らしの雰囲気を知り、新湊が好きになる…そんな場所を残し、もっと増えていったら嬉しいです。

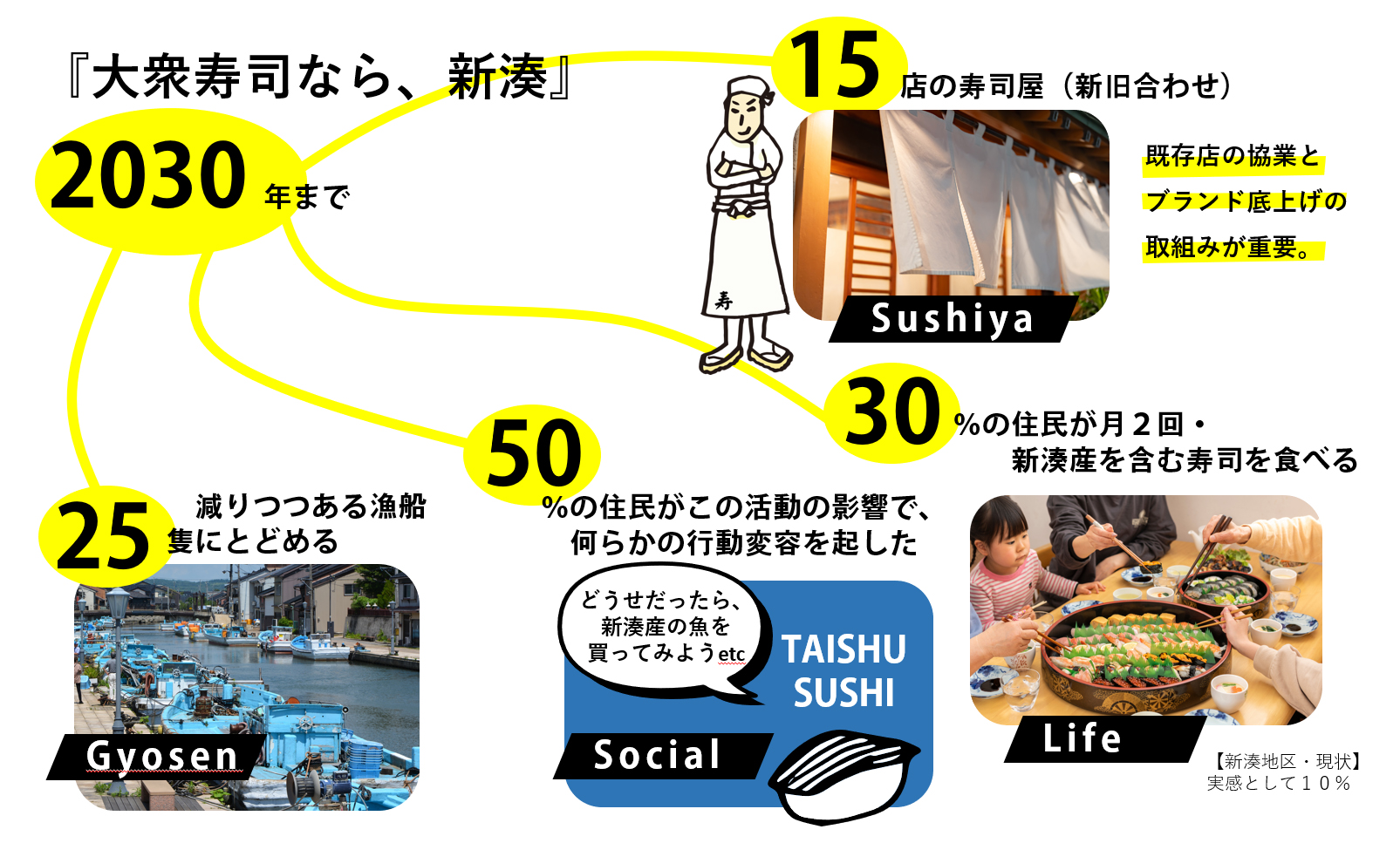

2030年までに達成したい目標

2030年までに達成したい目標